○加東市住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱

平成29年6月8日

告示第89号

加東市住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱(平成25年加東市告示第37号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、市内に存する住宅の所有者に対し、耐震改修計画を策定する費用又は耐震改修工事を実施する費用の一部を市が補助することにより、住宅の安全性の向上を図り、もって安全・安心のまちづくりを推進することを目的とする。

(1) 住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう次の設備要件を満たしている建物又は建物の一部のことをいう。

ア 一つ以上の居室

イ 専用の炊事用流し

ウ 専用のトイレ

エ 専用の出入口

(2) 高齢者 交付対象年度の末日時点で満65歳以上の者をいう。

(3) 戸建て住宅 一つの建物をもって一つの住宅となっているものをいう。

(4) 共同住宅 前号に掲げるもの以外の住宅(長屋住宅を含む。)をいう。

(5) 耐震診断 次のいずれかの方法により行う住宅の耐震性に係る診断であって、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士のうち同法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務している者(同法第23条に規定する登録が不要である場合を除く。)が行うものをいう。

ア 2004年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)又は2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)による一般診断法又は精密診断法

イ 1996年版耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説(一般財団法人日本建築防災協会発行)又は2011年改訂版耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説(一般財団法人日本建築防災協会発行)による診断法

ウ 2001年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(一般財団法人日本建築防災協会発行)又は2017年改訂版既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(一般財団法人日本建築防災協会発行)による第1次診断法、第2次診断法又は第3次診断法

エ 2009年改訂版既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(一般財団法人日本建築防災協会発行)による第1次診断法、第2次診断法又は第3次診断法

オ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による診断法

(6) 耐震基準 住宅の耐震性について、別表第1に定める基準をいう。

(7) 耐震改修計画策定 建築士法第2条に規定する建築士であって、同法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務している者(同法第23条に規定する登録が不要である場合を除く。)が行う住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす改修計画の策定であって、補強設計及び補強設計に基づく耐震改修工事に要する費用の算定(耐震判定委員会による建築物の耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評価・判定等を含む。)をいう。

(8) 耐震改修工事 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす工事であって、次に掲げるものをいい、カのみによる工事を除く。

ア 基礎、柱、はり及び耐力壁の補強工事(地盤改良工事を含む。)

イ 屋根を軽量化する工事

ウ 床面の剛性を高める工事

エ ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法又は別表第2のいずれかに該当するものとして知事が認める工法による工事

オ 減築工事(減築後の住宅が第2条第1号に規定する住宅となるものに限る。)

カ 上記の工事に伴い必要となる附帯工事

(9) 住宅耐震改修促進事業 補助事業の対象となる住宅の耐震改修計画策定に係る補助に関する事業(以下「住宅耐震改修計画策定費補助」という。)及び住宅耐震改修工事に係る補助に関する事業(以下「住宅耐震改修工事費補助」という。)をいう。

(平30告示98・令7告示84・一部改正)

(1) 住民税その他市の債権に係る徴収金の滞納がない者であること。

(2) 兵庫県住宅再建共済制度に加入している者又は加入する予定である者であること。

(平30告示98・令7告示84・一部改正)

(補助の対象)

第4条 補助の対象住宅は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす住宅とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の店舗等併用住宅を含む。)。

ア 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満又はIs0.3未満のもの

イ 平成12年度から平成14年度までに実施された「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、上部構造評点が0.7未満のもの

ウ 平成17年度から実施されている「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、上部構造評点が0.7未満のもの

2 前項の規定にかかわらず、耐震改修工事の前に実施した耐震診断の結果、安全性を確保している住宅であることが確認できたため、計画策定を行わない住宅に対して実施した当該耐震診断は、補助金の交付の対象とする。

(1) 第9条の申請時において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第35号に規定する特定行政庁から同法第9条に規定する措置が命じられている住宅

(2) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定方法により建築された住宅

イ 加東市住宅部分型耐震化事業補助金交付要綱(平成28年加東市告示第70号)による補助金のうち、改修前の上部構造評点が0.7以上の屋根軽量化工事に係るもの

(令7告示84・一部改正)

(補助の対象となる計画策定又は工事)

第5条 住宅耐震改修計画策定費補助の対象となる計画策定は、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当するものとし、区分所有の共同住宅にあっては、補助事業の対象となる者が所有する戸数を対象とする。

(1) 策定される耐震改修計画が、地震に対して安全な計画となっていること。

(2) 耐震診断の結果により、地震に対して安全な構造であることを確認できること。

2 住宅耐震改修工事費補助の対象となる工事は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとし、区分所有の共同住宅にあっては、補助事業の対象となる者が所有する戸数を対象とする。

(1) 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となっていること。

ア 兵庫県住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号)に基づく住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者

イ 兵庫県にあらかじめ登録された事業者グループで、実績の公表に同意している事業者

(令7告示84・一部改正)

(附帯工事)

第6条 住宅耐震改修工事の附帯工事は、次に掲げる工事とする。ただし、著しい機能向上に係る工事を除く。

(1) 補強する壁の周囲91センチメートルの範囲内における外壁並びに住宅耐震改修工事を実施する室に係る内壁、天井及び床の撤去並びに復旧工事及び断熱工事

(2) 住宅耐震改修工事に伴い必要となる建具の取替工事、配管及び配線の切替工事並びに既存の備品等(キッチンセット(吊り戸棚を含む。)、洗面化粧台、便器、浴槽、空調機等)の取り外し及び再取り付けに係る工事

(3) 軽量化のための屋根のふき替えに伴う下地材及び樋の取替工事

(4) 腐朽、シロアリ等により被害のある部分の取替工事

(5) 住宅耐震改修工事と同時に行う劣化の改善となる工事(劣化の改善のみの工事を除く。)

(平30告示98・一部改正)

(補助の対象経費)

第7条 住宅耐震改修計画策定費補助の対象となる経費は、補助事業の対象となる住宅の耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費(その他共同住宅においては、居住の用に供する部分に係る経費に限る。)とする。

2 住宅耐震改修工事費補助の対象となる経費は、住宅の耐震改修工事に要する経費(戸建住宅においては総額50万円以上のものに限り、その他共同住宅においては居住の用に供する部分に係る経費に限る。)とする。

(令7告示84・一部改正)

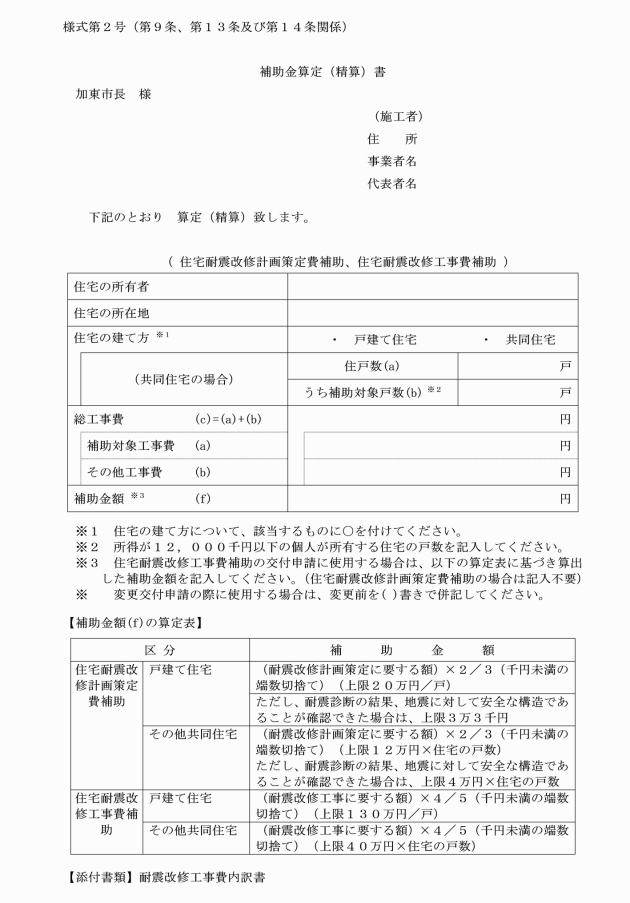

(1) 戸建て住宅 前条第1項に規定する対象経費に補助率として3分の2を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できた場合にあっては、3万3,000円を限度とする。

(2) その他共同住宅 前条第1項に規定する対象経費(補助事業の対象となる住宅に係る部分に要する費用に限る。)に補助率として3分の2を乗じて得た額又は12万円に補助事業の対象となる住宅の戸数を乗じて得た額のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できた場合にあっては4万円に補助事業の対象となる住宅の戸数を乗じて得た額を限度とする。

(1) 戸建て住宅 前条第2項に規定する対象経費に補助率として5分の4を乗じて得た額又は130万円のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、「簡易耐震改修工事費補助」、「屋根軽量化工事費補助(改修前の上部構造評点が0.7未満の場合に限る。)」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を受けた住宅にあっては、過去に受けた補助金の額を控除するものとする。

(2) その他共同住宅 前条第2項に規定する対象経費(補助事業の対象となる住宅に係る部分に要する費用に限る。)に補助率として5分の4を乗じて得た額又は40万円に補助事業の対象となる住宅の戸数を乗じて得た額のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令7告示84・一部改正)

(交付申請)

第9条 申請者は、住宅耐震改修促進事業に係る契約を行う前に、次に掲げる書類を添えて、住宅耐震改修促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工した市内に存する申請者所有の住宅であることを証明する固定資産税名寄帳、登記事項証明書、建築確認申請書、建築確認検査済証等の書類

(2) 簡易耐震診断等の耐震診断結果報告書の写し

(3) 市税納税証明書

(4) 住民票の写し(個人が申請を行う場合に限る。)

(5) 戸籍謄本(二親等以内の親族が申請者の場合に限る。)

(6) 住宅耐震改修促進事業に係る見積書の写し

(7) 付近見取り図、各階平面図、現況写真等の既存住宅の状況が分かる書類

(8) 補助金算定(精算)書(様式第2号)

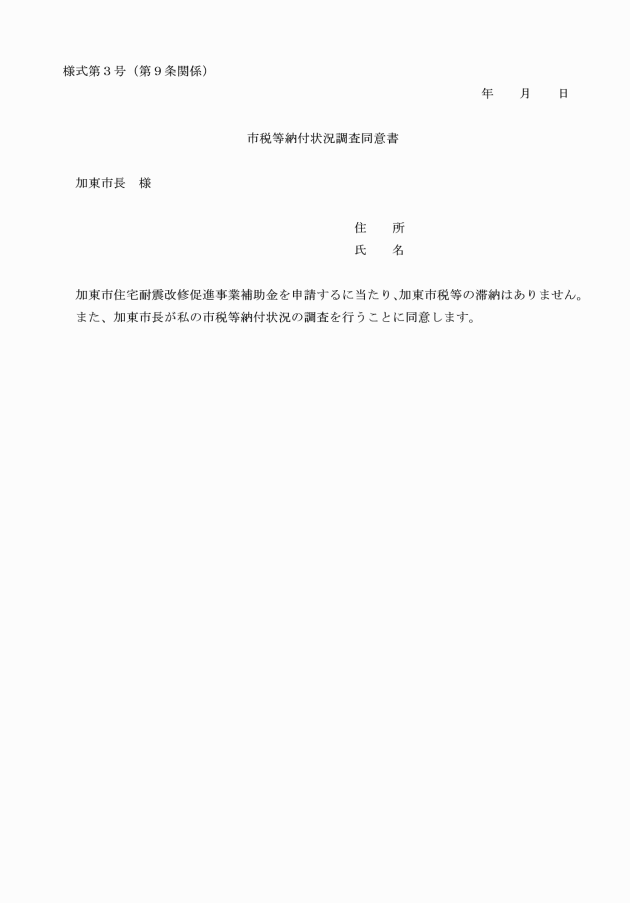

(9) 市税等納付状況調査同意書(様式第3号)

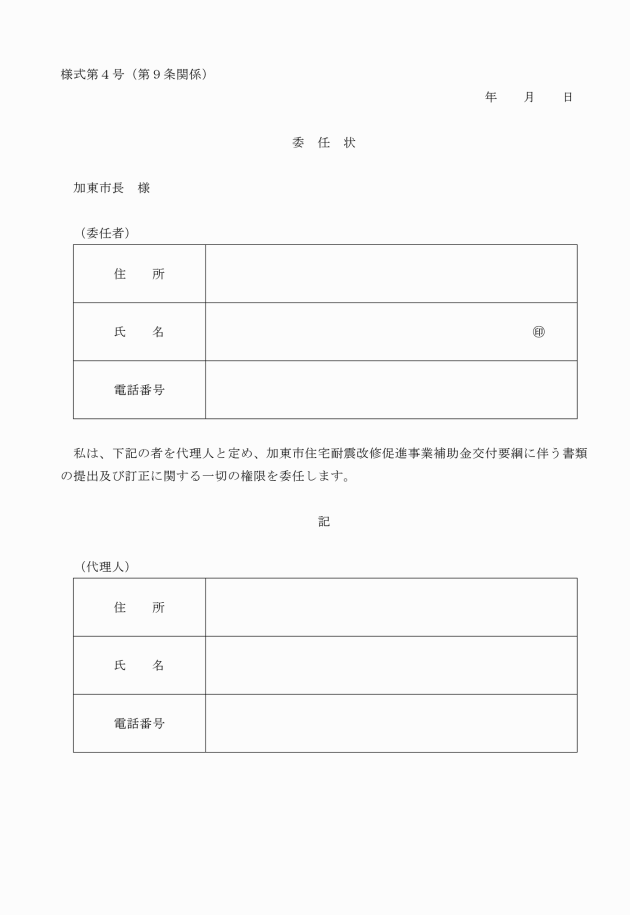

(10) 委任状(様式第4号)(代理人が申請手続を行う場合に限る。)

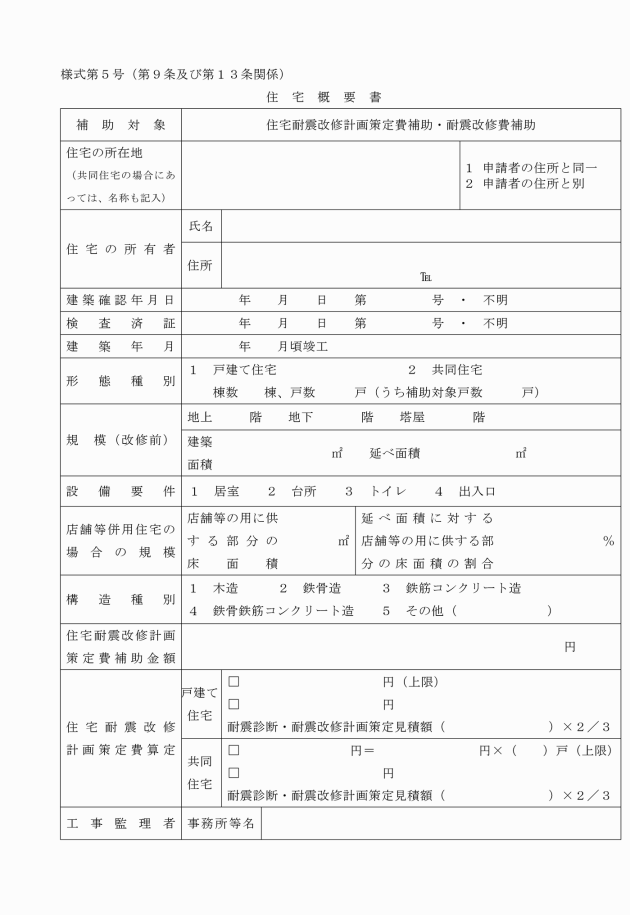

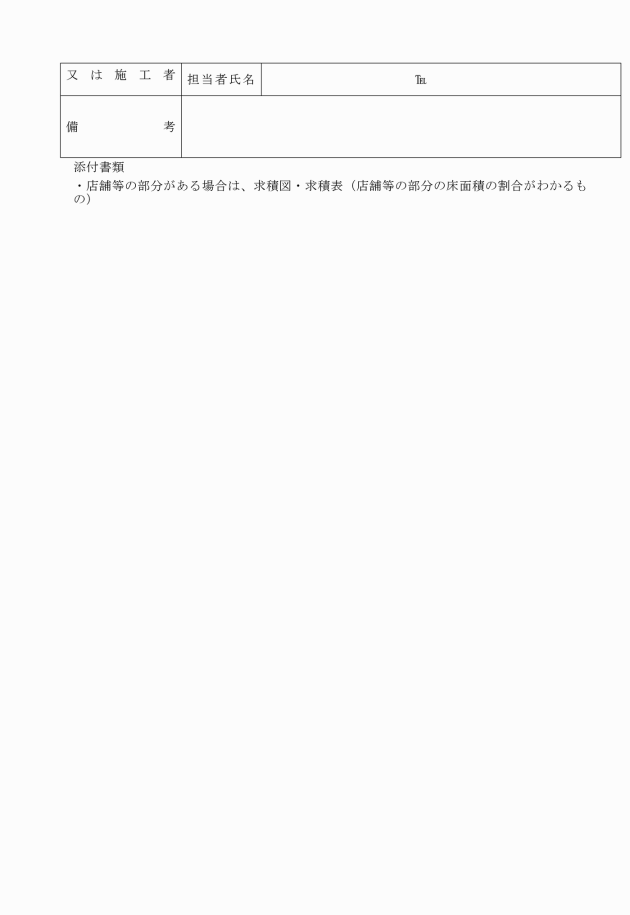

(11) 住宅概要書(様式第5号)

(12) 区分所有の共同住宅である場合は次に掲げる書類

ア 交付申請内容を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類

イ 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類

ウ 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類

エ 店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類

(13) 住宅耐震改修工事費補助の申請を行う場合にあっては、次に掲げる書類

ア 所得証明書(個人が申請を行う場合に限る。)

イ 住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく住宅改修業者登録制度による登録証の写し

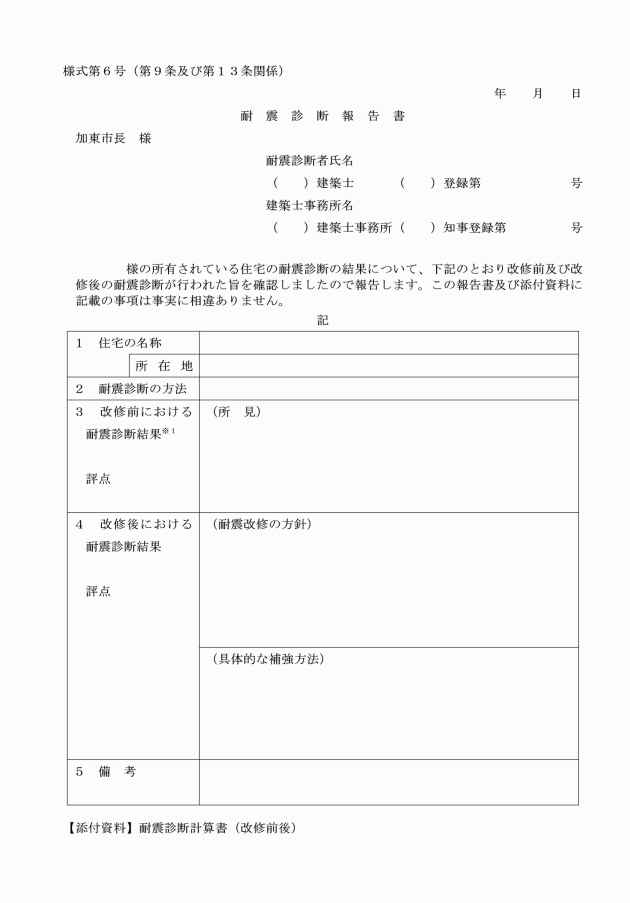

ウ 耐震診断報告書(様式第6号)

エ 耐震改修に係る書類(改修後の立面図等工事の内容が分かる書類)

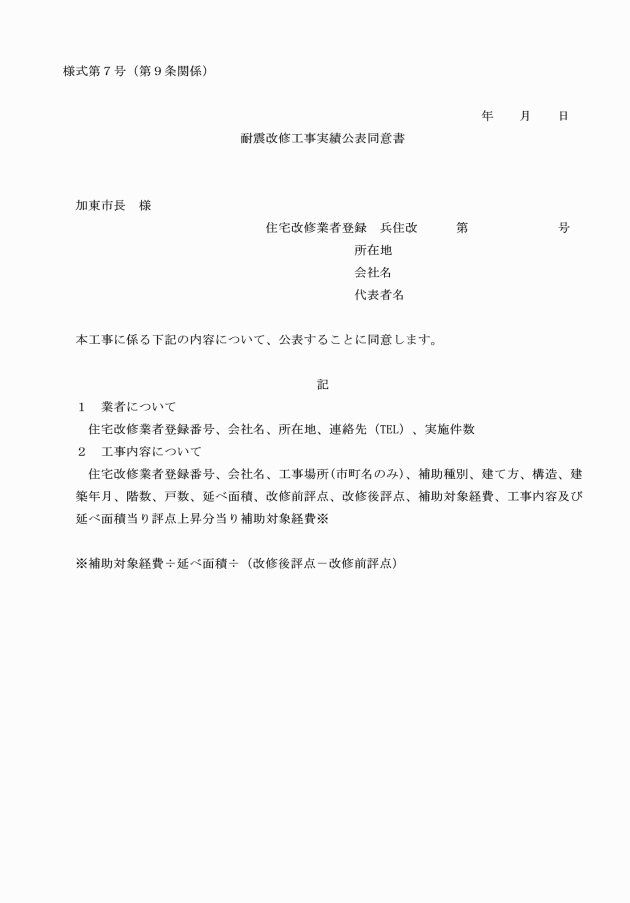

オ 耐震改修工事実績公表同意書(様式第7号)

(令7告示84・一部改正)

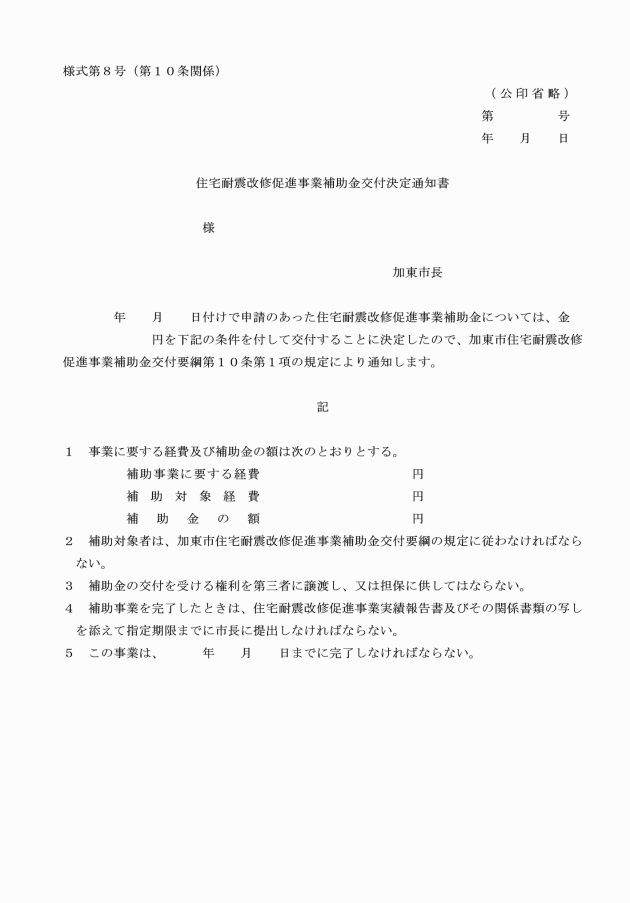

3 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、速やかに住宅耐震改修促進事業に係る契約を締結するものとする。

(平30告示98・一部改正)

(工事期間が翌年度にわたる場合の取扱い)

第11条 改修工事の期間が補助金の交付申請を行う年度(以下「初年度」という。)の翌年度にわたる場合は、初年度においては、工事の計画の承認のみを行うものとする。

2 初年度における申請は、第9条の規定を準用する。この場合において、交付申請書中「補助金交付申請書」とあるのは「計画承認申請書」と、「第9条」とあるのは「第11条第2項において準用する第9条」と読み替えるものとする。

3 初年度における申請を受理した場合の審査及び決定については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、前条第1項中「予算の範囲内で補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)」とあるのは「計画の承認」と、交付決定通知書中「交付決定通知書」とあるのは「計画承認通知書」と、「金 円を下記の条件を付して交付することに決定」とあるのは「計画を下記の条件を付して承認」と、「第10条第1項」とあるのは「第11条第3項において準用する第10条第1項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の予定額」と、不交付決定通知書中「住宅耐震改修促進事業補助金」とあるのは「住宅耐震改修促進事業」と、「不交付決定通知書」とあるのは「不承認決定通知書」と、「交付しない」とあるのは「承認しない」と、「第10条第2項」とあるのは「第11条第3項において準用する第10条第2項」と、「不交付の理由」とあるのは「不承認の理由」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定による計画の承認は、初年度の翌年度の補助金の交付を担保するものではない。

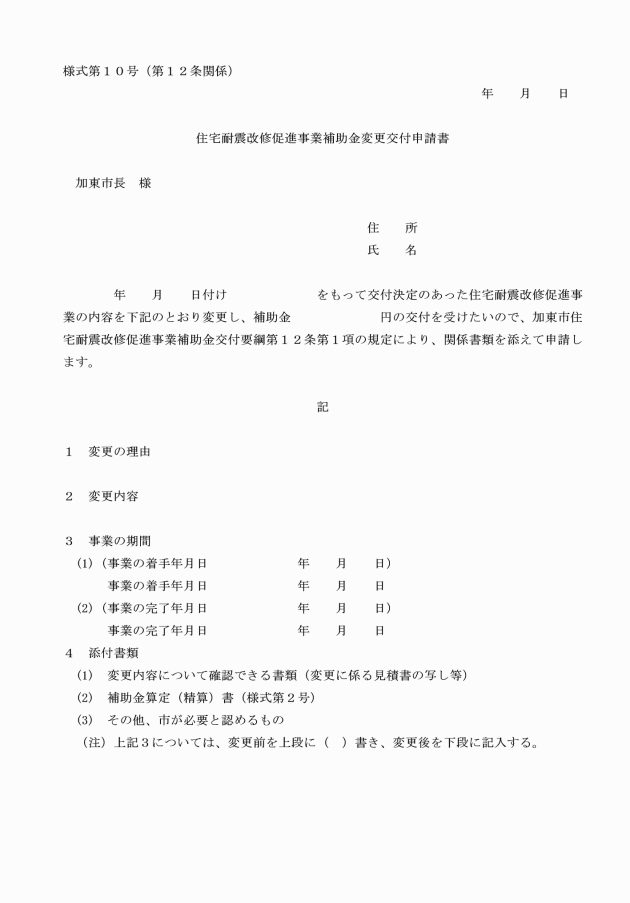

6 市長は、前項の交付申請書を受理したときは、予算の範囲内で補助金の額を決定し、交付決定通知書により計画承認者に通知するものとする。

(平30告示98・一部改正)

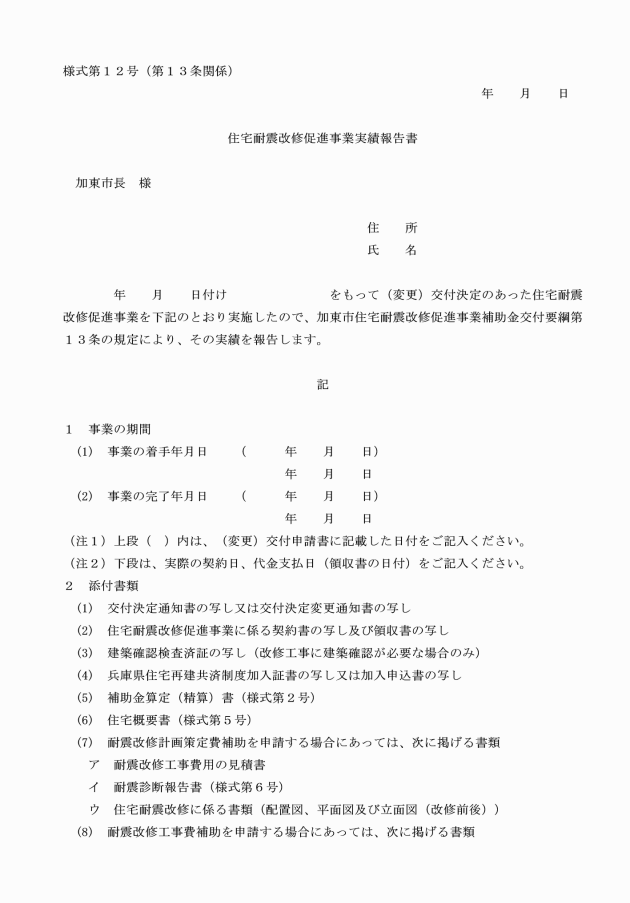

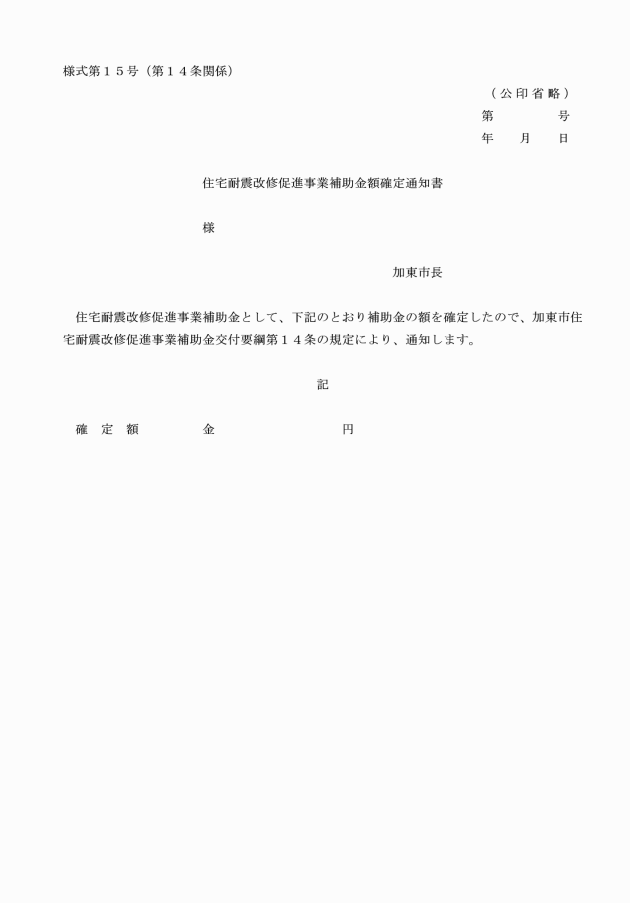

(実績報告)

第13条 補助対象者は、住宅耐震改修促進事業が完了したときは、住宅耐震改修促進事業実績報告書(様式第12号)に、次に掲げる関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し又は交付決定変更通知書の写し

(2) 住宅耐震改修促進事業に係る契約書の写し及び領収書の写し

(3) 建築確認検査済証の写し(改修工事に建築確認が必要な場合のみ)

(4) 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は加入申込書の写し

(5) 補助金算定(精算)書(様式第2号)

(6) 住宅概要書(様式第5号)

(7) 耐震改修計画策定費補助を申請する場合にあっては、次に掲げる書類

ア 耐震改修工事費用の見積書

イ 耐震診断報告書(様式第6号)

ウ 住宅耐震改修に係る書類(配置図、平面図及び立面図(改修前後))

(8) 耐震改修工事費補助を申請する場合にあっては、次に掲げる書類

ア 工事写真(工事前、工事中及び工事完了後)

イ 住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく住宅改修業者登録制度による登録証の写し(交付申請時に提出していない場合に限る。)

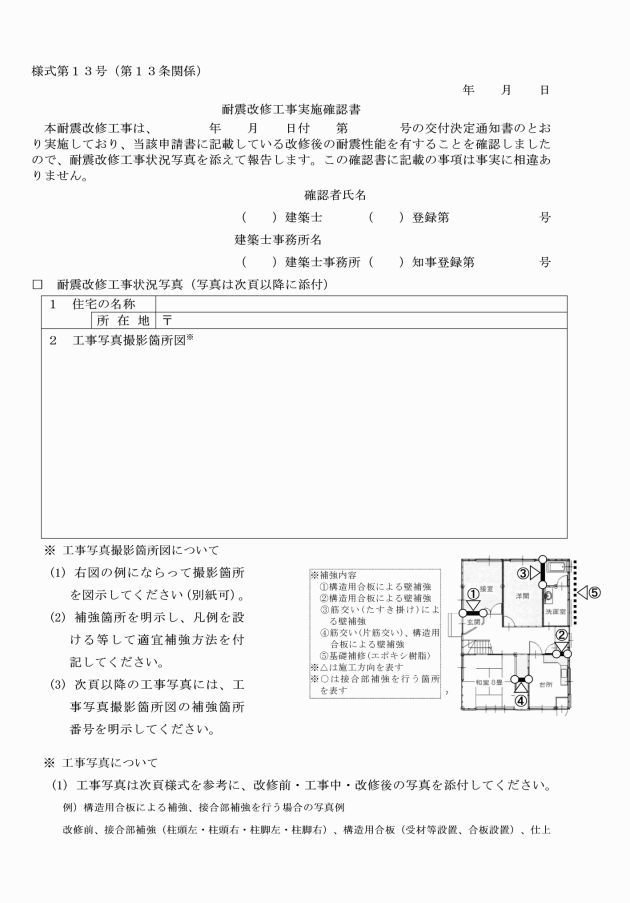

ウ 耐震改修工事実施確認書(様式第13号)

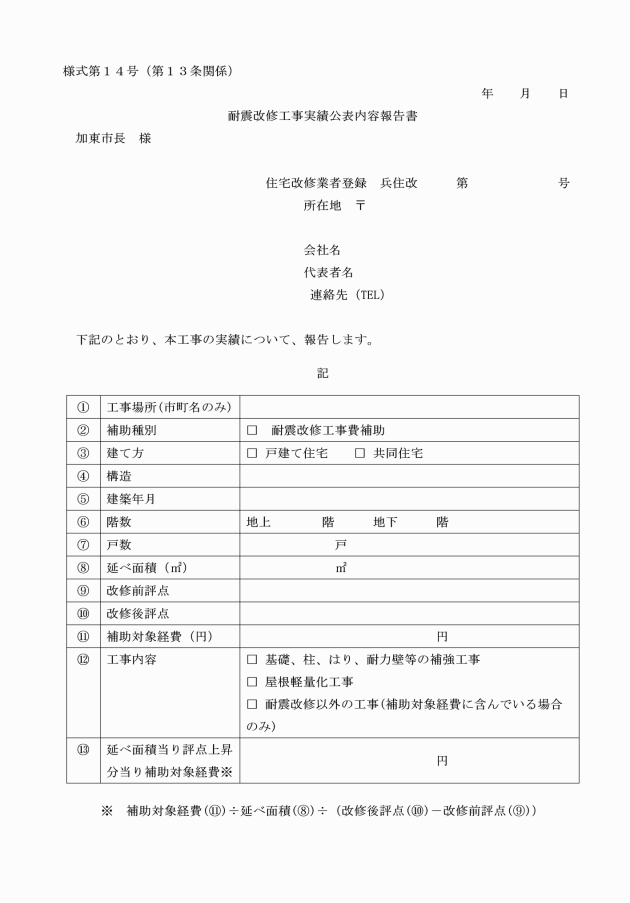

エ 耐震改修工事実績公表内容報告書(様式第14号)

(平30告示98・一部改正)

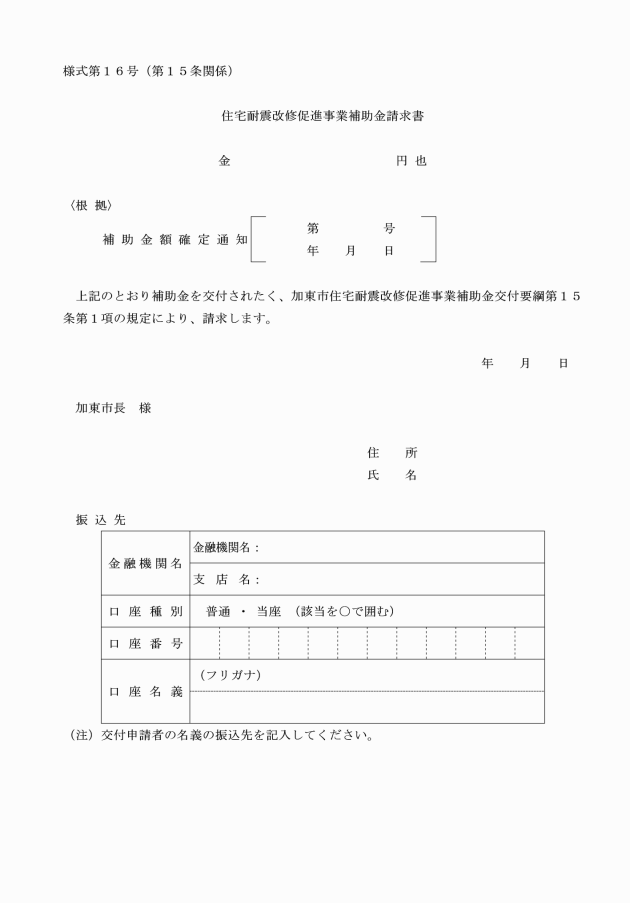

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助対象者に補助金の交付を行うものとする。

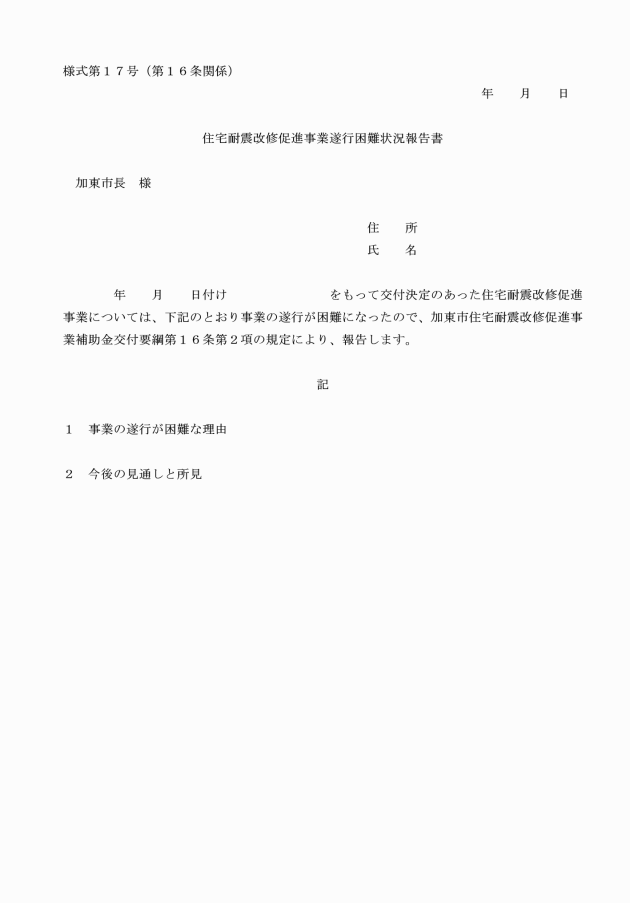

(報告)

第16条 補助対象者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められた場合は、速やかに当該報告をしなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに住宅耐震改修促進事業遂行困難状況報告書(様式第17号)を市長に提出し、指示を受けなければならない。

(現場検査)

第17条 市長は、補助事業における住宅耐震改修促進事業が適切に行われているかを確認するため、現場検査を実施することができる。

2 市長は、前項の現場検査を行った結果、住宅耐震改修促進事業が適切に行われていないと認めるときは、当該事業が適切に行われるよう補助対象者に指導することができる。

3 補助対象者が、前項の指導に従わず、住宅耐震改修促進事業が適切に行われる見込みがないと認められるときは、市長は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

4 市長は、補助対象者が正当な理由なく現場検査の実施を拒否したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

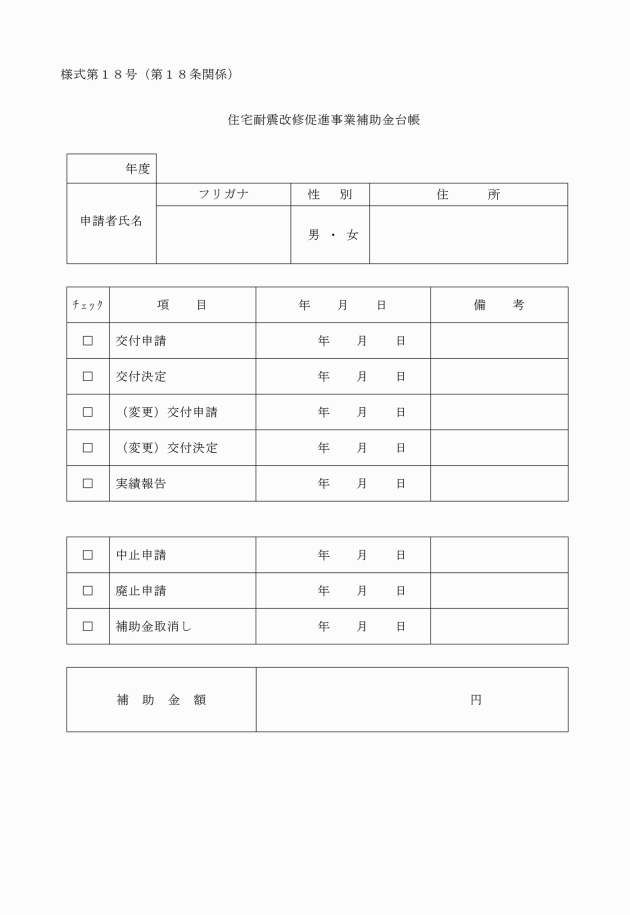

(台帳の整備)

第18条 市長は、補助の執行状況を明らかにするため、住宅耐震改修促進事業補助金台帳(様式第18号)を整備するものとする。

(住宅耐震改修促進事業の中止等)

第19条 補助対象者は、補助の対象となる住宅耐震改修促進事業を中止し、又は廃止しようとするときは、住宅耐震改修促進事業中止(廃止)申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の承認を受けて住宅耐震改修促進事業を中止し、又は廃止した時点において、既にその一部に着手していた場合であっても、その実績に応じた補助金の交付は行わないものとする。

(是正命令)

第20条 市長は、住宅耐震改修促進事業の内容が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助金の交付決定の内容等に適合させるための措置をとるべきことを当該補助対象者に命ずることができる。

(交付決定の取消し等)

第21条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 交付決定の内容等に違反したとき。

(3) 住宅耐震改修促進事業を申請期間内に着手しなかったとき。

(4) 住宅耐震改修促進事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第23条 補助対象者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助対象者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期日までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

3 前2項の場合において、加算金又は遅延利息を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(その他)

第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成30年5月18日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市住宅耐震化建替事業補助金交付要綱の規定、第2条の規定による改正後の加東市防災ベッド等設置事業補助金交付要綱の規定、第3条の規定による改正後の加東市住宅部分型耐震化事業補助金交付要綱の規定及び第4条の規定による改正後の加東市住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和7年3月31日告示第84号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

別表第2(第2条関係)

その他の工法

番号 | 内容 |

1 | 一般財団法人日本建築防災協会の防災技術評価制度等で評価されたもの |

2 | 他都道府県で補助対象工法として認められたもののうち、その都道府県における評価委員会等の第3者機関により評定を受けたもの |

3 | 公的機関の認定・試験等によりその性能が評価されたもの |

(令3告示63・令7告示84・一部改正)

(令3告示63・令7告示84・一部改正)

(令3告示63・一部改正)

(令3告示63・一部改正)

(令3告示63・一部改正)

(令3告示63・一部改正)

(令3告示63・一部改正)

(令3告示63・一部改正)

(平30告示98・令3告示63・一部改正)

(令3告示63・一部改正)

(令3告示63・一部改正)

(令3告示63・一部改正)

(令3告示63・一部改正)

(令3告示63・一部改正)

(令3告示63・一部改正)

(令3告示63・一部改正)

(令3告示63・一部改正)

(令3告示63・一部改正)