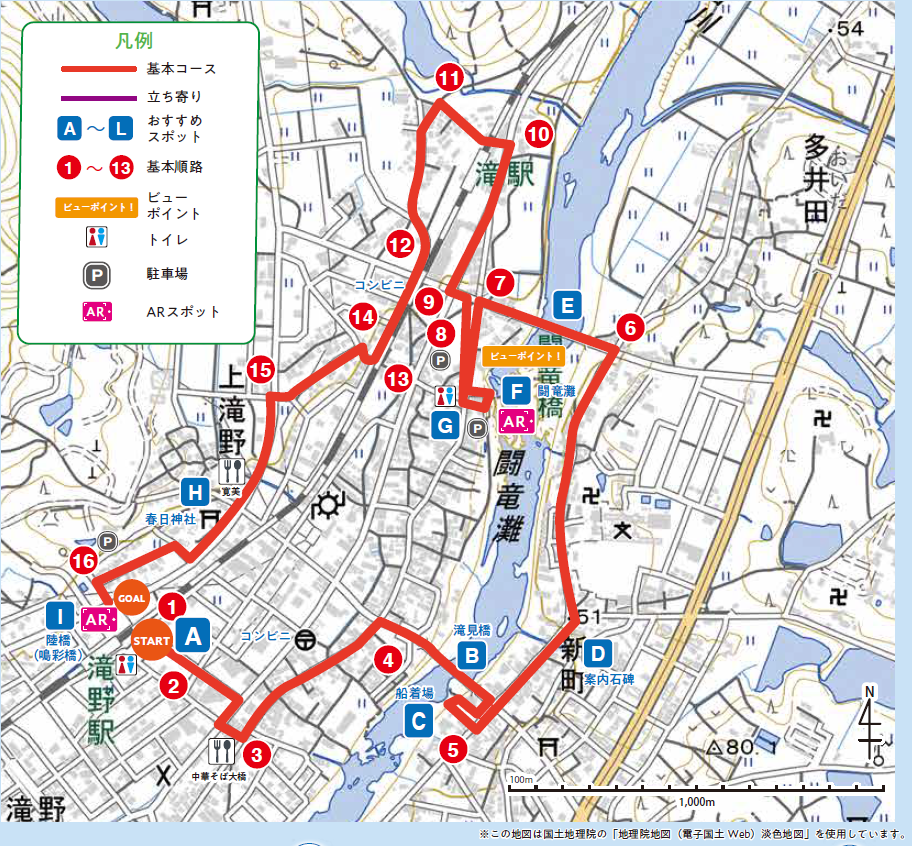

闘竜灘のコース

MAP

所要時間 2時間 距離 4キロ

名勝・闘竜灘の周辺を歩くコースです。

注意事項

- ゴミはきちんと持ち帰りましょう。

- コース周辺住民にとって騒音など迷惑となる行動は控えましょう。

- 植物、農作物を勝手にとってはいけません。

- へびなどの危険動物には十分注意して歩きましょう。

- 火災防止のため火気の取り扱いには細心の注意を払いましょう。

- 立ち入り禁止区域への立ち入りはNG。

- ペットを連れて歩く時には、引綱につなげましょう。

- 交通安全のため、車道は気をつけて歩きましょう。

- 気候条件に対応した服装と装備を忘れずに。

地点解説

『ナキ山と姫滝』

ナキ山の名前は、昔、ナキ山にあった城で暮らしていたお姫様が、敵方の焼き討ちにあい、泣きながら逃げたことに由来しています。お姫様はその後追い詰められ、加古川に身を投げることになりますが、その場所は、姫滝公園近くにある『姫滝』であるとされています。姫滝は小さな滝で、滝つぼ近くの岩には、今でもお姫様の小さな足形が残っているそうです。

『与五郎橋』

新町公民館の前にかけられている橋が『与五郎橋』です。この『与五郎』は、忠臣蔵に登場する四十七士のうちのひとり、神崎与五郎こと神崎則休。元禄時代、加東市一帯は赤穂藩の領地であり、加東市(穂積地区)内に郡の役所も設けられていたため、忠臣蔵で活躍する赤穂義士の面々が赴任していたとの記録があります。

加東市内には、このほかにも、吉田忠左衛門が整備した聖神池、状ヶ池や、四十七士と浅野家の供養のために建てられた石碑がある大悲山観音寺などがあり、忠臣蔵とかかわりが深いまちとなっています。

『高瀬舟の船着き場』

新町地区には、加古川を利用して貨物を運んだ高瀬舟の船着き場が残っています。新町地区は、文禄3年(1594年)に始まった加古川舟運の荷下ろし場として、慶長10年(1605年)に開かれました。

大正2(1913)年に鉄道ができ、高瀬舟はその役目を終えましたが、船着き場周辺には、過去に船問屋として使われていた民家が現存しているなど、江戸時代の風情が今も色濃く残っています。

『滝見橋』

▲滝見橋からの景色

滝見橋は、加古川に架けられた橋で、上滝野地区と新町地区を結んでいます。現在の橋は令和2(2020)年に架け替えられたもので、元々の橋は昭和4(1929)年から架けられていました。滝見橋は川を挟んだ地域の往来を支え、まちの活性化に寄与し続けています。

『闘竜灘』

闘竜灘は、加古川の川底いっぱいに広がる奇岩怪石が作りだした名勝です。激しい川の流れが岩を乗り越える様子は、飛び跳ねて戦う竜を思わせるとして、闘竜灘と名付けられました。鮎漁の解禁は5月1日で、日本一解禁の早い場所としても知られています。遡上しようとする鮎の習性と岩場の地形を利用した独特の漁法・筧漁(かけひりょう)が発達しており、タイミングが合えば飛び跳ねて籠に入る鮎の姿を見ることができます。

『闘竜すくえあ』

闘竜すくえあは、加古川の流れを表現したモニュメントがある広場で、闘竜灘を一番きれいに見られる地点として、ひょうごの景観ビューポイント150選にも選出されています。加東市の前身となった自治体の一つ・滝野町のマスコットで、鮎をモチーフにしたキャラクター『アユッキー』を刻印したマンホールがあり、記念撮影にもおすすめです。

『道しるべ』

闘竜すくえあ付近にある小さな公園には、道しるべが建てられています。この道しるべは近くから移転されたもので、元々は天和2(1628)年に建てられたものです。加古川流域に残っている道しるべとしては最古のものです。

『JR滝駅』

JR滝駅は、バスの停留所ほどの設備しかない無人駅で、映画のワンシーンのような、ノスタルジックな風景を味わえます。写真撮影におすすめです。

『春日神社と神馬』

春日神社は周辺地域の氏神で、滝野地域では一番大きい神社です。境内には神馬の像があり、いまにも飛び上がりそうな姿から、ハードルを越える、難関を突破するとの願いを込めた受験生が多く参拝されています。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 商工観光課

〒673-1493

兵庫県加東市社50番地 庁舎3階

電話番号:0795-43-0530

ファックス:0795-43-0552

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年07月08日